En estos diez años me he hecho a la idea de que ese hijo mío tan díscolo, Norman, vertiera estricnina en los macarrones con tomate del pobre Ben y en los míos; me quería tanto que no pudo soportar que volviera a casarme. Por el aura romántica del caso, tampoco me importó que Norman me hiciera pasar por envenenadora y suicida, presuntamente despechada por algún amorío de Ben. Incluso comprendo que el pobre Norman no pudiera afrontar lo que me había hecho, y para velárselo a sí mismo, pretendiera que yo no había muerto y se hiciera la ilusión de que seguía viva llenando mi ataúd de piedras y dejando que mi cuerpo se descarnase en mi propia cama con dosel, mi perfume de rosas mustias al fondo de la fetidez de la descomposición.

También me resultaba comprensible que a diario sostuviera conversaciones imaginarias conmigo y que como un ventrílocuo genial imitara mi voz aguda y cascada en la obra del teatro del absurdo en que se ha convertido su psiqué, atribuyéndome el papel de la madre posesiva y castradora que intenta apartar a su hijo de la lascivia de las mujeres, aunque la verdad es que yo no dejaba de animarlo a que saliese con chicas y no se pasara el día en la cocina tras mi delantal o luego, cuando vino Ben, encerrado con esos pájaros disecados de mal agüero. Incluso puedo perdonar que llegara al extremo de travestirse con mis viejos vestidos de percal, olorosos a nostalgia y a naftalina, y con una peluca canosa, y de esa guisa apuñalara a las dos primeras chicas en sus habitaciones del motel, ya que aquella madre enloquecida tenía que vengarse de las desvergonzadas que esperaban una incursión nocturna de Norman y no de ella, porque al menos entonces no cometió ningún error y sin dejar rastro las dos se sumergieron con sus autos bajo los borboteos de la ciénaga.

Todo eso puedo admitirlo desde esta ondulante bruma del más allá que no obstante todo me lo muestra más nítido que antes, como una película en tecnicolor proyectada en un autocine a través de un velo de lluvia; pero lo que no puedo consentirle a Norman es que ahora, después de dejarse atrapar por la policía, por su culpa el apellido Bates sea públicamente arrastrado a través del polvo y del oprobio, y la reputación de la familia quede enfangada en las primeras planas de los periódicos y los titulares de los telediarios. Todo por su torpeza.

Y me temo que no será un fugaz relámpago el que ilumine la vergüenza de los Bates, sino que nuestro nombre brille para siempre en los anales de la infamia con el mismo fulgor con que el neón de nuestro motel alumbraba la oscuridad las pocas veces que Norman se acordaba de encenderlo. Ojalá se hubiera olvidado de hacerlo la noche de lluvia que Marion Crane, aquella ladrona, se desvió de su camino para seguir las luces húmedas de nuestro luminoso.

Ante ella, Norman desplegó su típica actuación de apocado y tímido hijo tiranizado por una madre neurótica. Le gustaba hacerse pasar por la víctima de mi demencia, y delante de aquella rubia por un momento hasta se rebeló contra mí –el fantasma que él mismo había invocado-, pero cuando ella le aconsejó que me ingresara en algún sanatorio mental se sintió ofendido y le replicó que la mejor amiga de cualquier chico es su madre.

La verdad es que si este hijo mío no fuera tan peculiar podría haber seducido a aquella rubia de busto opulento que no parecía llevar sujetador bajo el jersey y ya estaba fascinada por sus rarezas, en vez de reincidir en lo que le había hecho a las otras dos, la morena y la pelirroja. A éstas las sorprendió soñolientas en la cama, y el problema con la rubia fue que lo hizo en la ducha y por eso se confió; pensó que el agua lo borraría todo –la culpa lo primero-, no limpió bien y hasta se olvidó de eliminar la hoja del registro donde ella había firmado. Y es que después de cada asesinato Norman volvía a ser él mismo; se desprendía de mi vestido, se escandalizaba del crimen que yo había perpetrado y como un hijo leal se aplicaba a borrar las pruebas que yo hubiera dejado de mi culpabilidad, los vestigios de mi locura.

Para colmo, el muy tonto no se molestó ni en abrirle el bolso a la tal Marion y los cuarenta mil dólares que aquella pájara le había birlado a su jefe fueron engullidos por la ciénaga. Con parte de ese dinero podría haber sobornado a Arbogast, el detective que lo descubrió por el registro del motel. En cambio, precipitándose en la típica espiral de sangre, tuvo que matarlo para ocultar el primer crimen, pero para entonces ya le seguían el rastro la hermana y el novio de Marion, Lila y Sam, que, a todo esto, van a casarse muy pronto porque dicen que ella está embarazada; yo no soy la única que olvido pronto el pasado.

A esos dos no les ha ido tan mal cruzarse con Norman; en cambio, el apellido Bates se extinguirá con él y solo sobreviviremos en los siniestros anales del crimen y la locura. No es ningún consuelo que por fin mis huesos descansen en este cementerio de Greenlawn; echo de menos las cortinas de muselina de mi dormitorio, los pierrots y bibelots de porcelana, la caja de música con los sones de plata del Cascanueces, mis bordados y los retratos de familia. Al menos vuelvo a estar junto a Ben. Fue suya la idea de construir el motel al lado del caserón neogótico de la familia. Hasta que trazaron la autovía por Long Valley fue un negocio próspero.

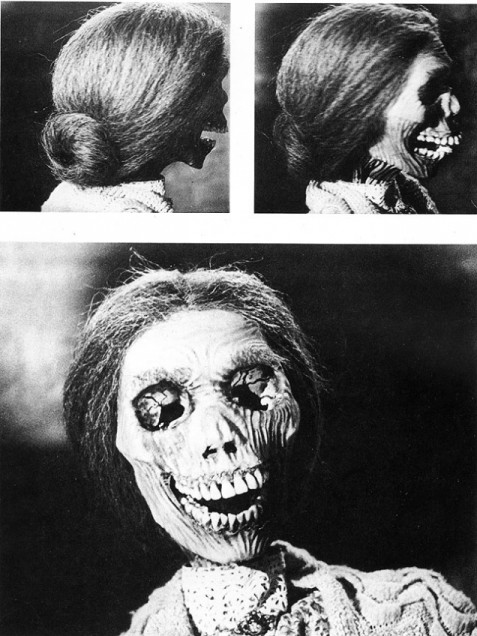

Por desgracia ahora la única rentabilidad de la casa y del motel radicaría en abrirlas como museos del terror, la mampara y el plato de ducha ensangrentados, o mi esqueleto coronado por la peluca meciéndose a la luz de la bombilla oscilante. En fin, lo más parecido al horror antes de que nadie se atreviera a definirlo.

Pero todo podría haber sido diferente. Si Norman hubiera sido un chico más normal, habría explotado mucho mejor el negocio imprimiendo folletos publicitarios, prometiendo comisiones a las agencias de viajes y adecentando un poco el motel. Después de todo es un joven que cuando quiere cae bien, aunque algo anguloso no carece de atractivo, tiene brillantes ojos negros, un rostro interesante de sonrisa luminosa, mido más de uno ochenta y aún puedo resultar simpático las pocas veces que hoy en día dejo de creerme mi madre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario